北大学生弑母案:法律与伦理的深度探讨——最新进展与反思

2023年,一则关于北京大学学生吴谢宇弑母的案件再次进入公众视野,引发了社会各界的广泛关注与深刻反思,这起案件不仅是一起令人震惊的悲剧,更是对家庭教育、心理健康、法律与伦理边界的深刻拷问,随着案件的最新进展,我们不仅需要关注事件本身,更应从中汲取教训,探讨如何构建一个更加和谐、健康的社会环境。

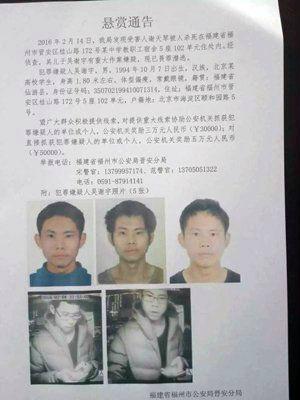

案件回顾

2016年2月,吴谢宇在其北京大学宿舍内将其母亲谢天琴残忍杀害,随后潜逃,这一事件在当时引起了巨大轰动,社会各界对吴谢宇的动机、家庭背景以及其心理状态展开了广泛讨论,据报道,吴谢宇在作案后曾向亲友发送过“预告性”短信,表达了对母亲的不满和绝望情绪,这被视为案件的重要线索之一。

最新消息与法律进展

时隔数年,该案终于有了新的进展,2023年初,福建省福州市中级人民法院对吴谢宇进行了公开审理,并依法作出了一审判决,法院认定吴谢宇犯有故意杀人罪、诈骗罪和买卖身份证件罪,数罪并罚,决定执行死刑,缓期两年执行,并剥夺政治权利终身,这一判决不仅是对吴谢宇个人行为的法律裁决,也是对公众期待的一个回应。

家庭教育与心理健康的缺失

吴谢宇的成长经历被媒体广泛报道后,其家庭教育的缺失和心理健康问题成为了社会关注的焦点,据知情人士透露,吴谢宇自小在父母的高压教育下成长,尤其是母亲谢天琴对其寄予了极高的期望,这种“望子成龙”的心态在某种程度上导致了家庭氛围的紧张和压抑,使得吴谢宇长期处于巨大的心理压力之下。

吴谢宇在作案前曾多次表现出明显的心理异常,如情绪波动、失眠、焦虑等,这些迹象如果能够得到及时的关注和干预,或许可以避免悲剧的发生,遗憾的是,这些信号并未被家庭成员或学校及时发现并处理,这再次提醒我们,家庭教育和心理健康教育的重要性不容忽视。

法律与伦理的边界

在吴谢宇案件中,法律与伦理的边界也成为了人们热议的话题,法律作为维护社会秩序和公平正义的最后一道防线,必须对犯罪行为进行严厉的惩处;从伦理的角度看,每一个犯罪背后往往隐藏着复杂的社会和心理原因,如何平衡法律的刚性与人性的温度,是社会需要深思的问题。

有观点认为,对于像吴谢宇这样的极端个案,除了法律的制裁外,还应加强社会对心理健康问题的关注和干预机制,通过建立更加完善的心理健康教育体系、心理咨询和干预服务网络,及时发现并帮助那些处于心理危机中的人,或许能够减少类似悲剧的发生。

社会反思与预防措施

吴谢宇弑母案不仅是个人的悲剧,更是整个社会需要反思的警钟,以下几点是值得我们深思并采取行动的:

-

加强心理健康教育:学校和家庭应将心理健康教育纳入日常教育体系之中,定期开展心理健康教育和辅导活动,帮助学生和孩子正确面对学习和生活中的压力。

-

改善家庭教育方式:家长应树立正确的教育观念,避免过度施压和过度控制,给予孩子更多的自由和尊重,培养其独立自主的能力。

-

建立心理危机干预机制:政府和社会组织应共同建立一套高效的心理危机干预机制,确保在发现心理异常时能够及时介入并提供帮助。

-

加强法律与伦理的融合:在制定和执行法律时,应充分考虑人性的复杂性,平衡法律的刚性与人性的温度,通过法律手段推动社会对心理健康问题的关注和重视。

-

提升公众意识:通过媒体宣传、教育普及等方式提升公众对心理健康问题的认识和重视程度,鼓励人们主动寻求帮助并给予他人更多的理解和支持。

吴谢宇弑母案是一起令人痛心的悲剧,它不仅是对个人和家庭的巨大打击,也是对整个社会的一次深刻警醒,通过这起案件的最新进展和深入反思,我们应更加重视家庭教育和心理健康教育的重要性,加强法律与伦理的融合与平衡,我们才能构建一个更加和谐、健康的社会环境,减少类似悲剧的发生,希望未来我们能够从每一次悲剧中汲取教训,共同推动社会的进步与发展。

京公网安备11000000000001号

京公网安备11000000000001号 京ICP备11000001号

京ICP备11000001号

还没有评论,来说两句吧...