2016年关键进展与影响分析

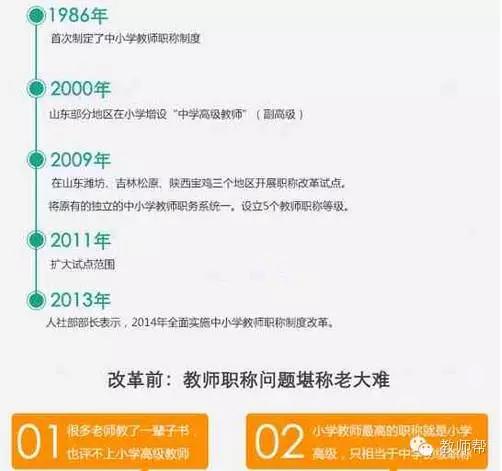

在教育事业不断深化的今天,教师作为教育体系中的核心力量,其职业发展路径的畅通与激励机制的完善显得尤为重要,2016年,我国教师职称改革再次成为教育领域改革的热点,旨在通过一系列政策调整,打破传统职称评定的束缚,激发教师队伍的活力与创造力,促进教育质量的全面提升,本文将深入探讨2016年教师职称改革的最新消息,分析其背后的意义、实施情况及可能带来的影响。

改革背景与目标

随着社会经济的快速发展和教育需求的日益多样化,传统的教师职称评定体系逐渐暴露出一些问题,如评价标准单一、重科研轻教学、晋升渠道狭窄等,这些问题在一定程度上限制了教师的专业成长和职业发展,2016年的教师职称改革应运而生,其核心目标在于构建一个更加科学、公正、高效的职称评价体系,以更好地适应新时代教育发展的需要。

改革主要内容

-

评价体系多元化:2016年的改革强调了评价标准的多元化,不仅考虑教师的科研成果,还将其教学能力、学生满意度、师德表现等纳入考量范围,这一变化旨在引导教师从“单一科研型”向“教学科研并重型”转变,鼓励教师将更多精力投入到提升教学质量和促进学生全面发展上。

-

打破“论资排辈”:过去,职称晋升往往与教龄紧密相关,导致一些年轻有为、教学成果突出的教师难以得到应有的认可,2016年改革明确提出,要打破这一僵化模式,实行“择优晋升”,即根据教师的实际贡献和综合表现进行评定,为年轻教师提供了更多的上升空间和动力。

-

增加基层声音:为了确保职称评定的公正性和科学性,改革中特别强调了基层学校和一线教师在评审过程中的参与度,通过设立由校内外专家、教师代表等组成的评审委员会,增加了评审的透明度和民主性,有效避免了“一言堂”现象。

-

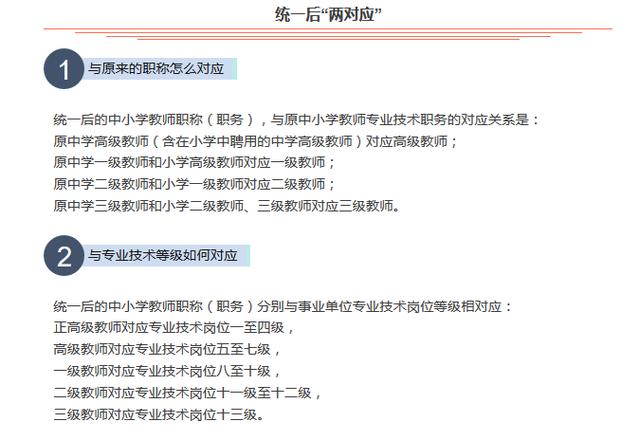

实施“分类评价”:针对不同学科、不同类型教师的特点,实施分类评价,对于中小学教师,更加强调其教学能力和学生培养效果;而对于高校教师,则更注重其科研成果和学术贡献,这种分类评价方式更加符合教育实际,有利于激发各类教师的潜能。

实施情况与成效

2016年教师职称改革的实施在全国范围内逐步推开,各地根据自身实际情况制定了具体实施方案,据教育部数据显示,改革后,教师参与职称评定的积极性显著提高,尤其是年轻教师和农村地区教师,许多学校的教学氛围变得更加活跃,教师之间的竞争与合作更加健康有序,学生和家长对教师的满意度也有所提升,反映了教学质量和师德建设的双重进步。

挑战与展望

尽管2016年的教师职称改革取得了显著成效,但仍面临一些挑战,如何确保评价标准的科学性和可操作性是一个持续的课题,需要不断优化和完善评价指标体系,如何进一步打破地域、学校等级等壁垒,实现更加公平的竞争环境,也是未来改革需要关注的方向,还需加强教师职业发展的长期规划,为教师提供更多的专业发展机会和平台。

展望未来,随着教育改革的不断深入和教育理念的持续更新,教师职称改革也将继续深化,预计未来将更加注重教师的个性化发展需求,构建更加灵活多样的职业发展路径;利用信息技术手段提高评价的效率和准确性,实现职称管理的智能化、精准化。

2016年的教师职称改革是我国教育事业发展中的重要一环,它不仅为教师的职业发展开辟了新路径,也为提升整体教育质量奠定了坚实基础,面对新的挑战与机遇,我们有理由相信,通过持续的改革与创新,我国教师队伍将更加充满活力与创造力,为我国的教育事业贡献更大的力量。

京公网安备11000000000001号

京公网安备11000000000001号 京ICP备11000001号

京ICP备11000001号

还没有评论,来说两句吧...