淮河入海道二期工程最新进展与影响分析

淮河,作为中国东部重要的河流之一,其治理与开发一直备受关注,近年来,随着全球气候变化和经济社会发展的需求,淮河流域的防洪、排涝、水资源配置等问题日益凸显,为进一步优化淮河流域的治理体系,提升防洪减灾能力,保障区域经济社会的可持续发展,淮河入海道二期工程应运而生,本文将详细介绍淮河入海道二期工程的最新进展,并分析其可能带来的影响。

淮河入海道二期工程概况

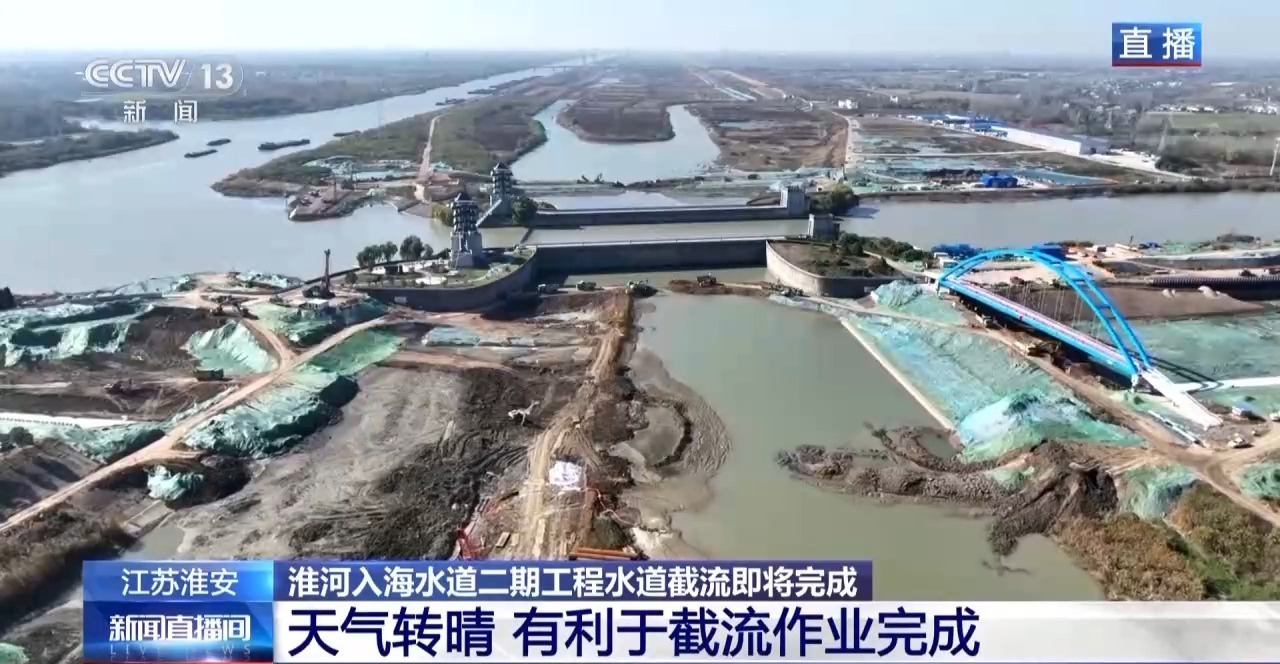

淮河入海道二期工程是继一期工程之后,为进一步扩大入海排涝能力、提高防洪标准而实施的重要水利工程,该工程起点位于江苏省淮安市的淮阴区三河镇附近,终点则是入海处,全长约60公里,其主要功能包括:

- 扩大入海排涝能力:通过拓宽和加深河道,增加洪水下泄通道,有效缓解淮河流域的洪涝压力。

- 提高防洪标准:根据国家防洪标准,将淮河干流及支流的防洪能力提升至更高水平,确保流域内人民生命财产安全。

- 优化水资源配置:通过科学调度,实现淮河流域水资源的合理配置与高效利用。

- 促进区域发展:工程的实施将带动相关产业的发展,促进区域经济社会的整体进步。

最新进展

前期准备与规划

自2018年启动前期研究工作以来,淮河入海道二期工程经历了多次专家论证与实地考察,2019年,国家发改委正式批复了该工程的可行性研究报告,标志着工程进入实质性建设阶段,随后,江苏省政府成立了专项工作组,负责工程的组织、协调与推进工作。

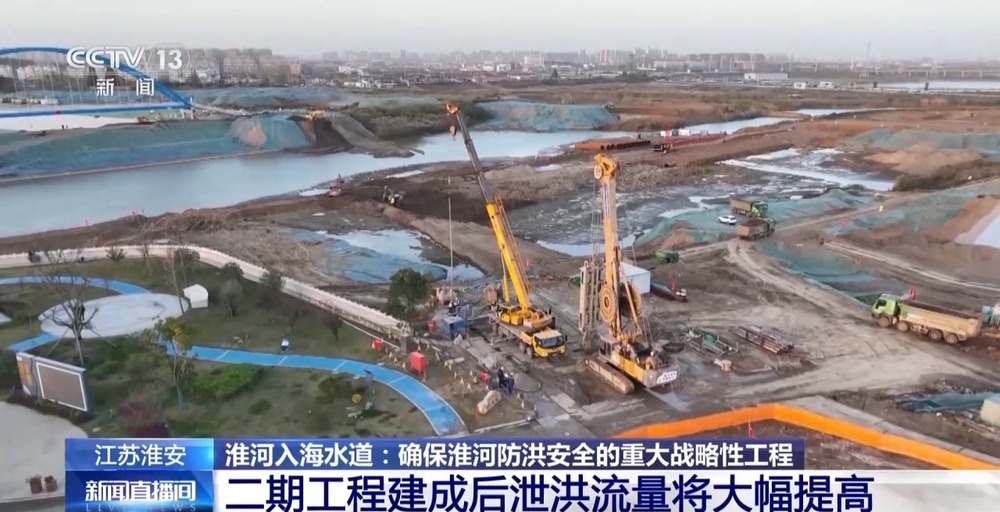

施工进展

截至2023年初,淮河入海道二期工程已完成了以下关键性工作:

- 河道拓宽与加深:已完成约40公里的河道拓宽与加深工作,平均拓宽至100米,加深至10米以上。

- 堤防建设与加固:已完成约30公里的堤防建设与加固工作,采用新型防渗材料与施工技术,确保堤防的稳固与安全。

- 泵站与闸门建设:已建成3座大型泵站和5座控制闸门,具备强大的排涝与调水能力。

- 生态环境保护:在施工过程中,严格遵循“绿色施工”原则,实施了严格的生态保护措施,确保对周边环境的影响降到最低。

科技应用与创新

在施工过程中,淮河入海道二期工程积极采用了一系列先进技术和设备,如无人机进行现场监测、智能施工机器人、大数据分析等,这些技术的应用不仅提高了施工效率与质量,还降低了施工成本与风险,特别是通过大数据分析,实现了对施工进度、质量、安全等方面的实时监控与预警,确保了工程的顺利进行。

工程影响分析

防洪减灾效益显著

淮河入海道二期工程的实施将显著提升淮河流域的防洪减灾能力,通过扩大入海排涝能力,可以有效缓解流域内的洪涝压力,减少洪涝灾害的发生频率与损失程度,特别是在遭遇超标洪水时,该工程将成为重要的“安全阀”,保障流域内人民生命财产安全。

促进区域经济发展

工程的实施将带动相关产业的发展,包括建筑材料、机械制造、交通运输等,通过优化水资源配置,为流域内的农业灌溉、工业用水、生活用水等提供有力保障,促进区域经济的可持续发展,工程的建成还将吸引更多的投资与项目落地,为区域经济发展注入新的活力。

生态环境保护与修复

在施工过程中,淮河入海道二期工程严格遵循“绿色施工”原则,采取了一系列生态保护措施,工程建成后,还将通过科学调度与管理,实现水资源的合理利用与生态环境的保护,通过合理配置水资源,可以改善流域内的水环境质量;通过建设湿地保护区等生态工程,可以进一步促进流域内生物多样性的保护与恢复。

社会影响与民生改善

工程的实施将直接惠及流域内的广大人民群众,通过提高防洪标准与排涝能力,可以减少因洪涝灾害造成的经济损失与人员伤亡;通过优化水资源配置,可以改善居民的生活用水条件;通过促进区域经济发展与就业机会的增加,可以提升居民的生活水平与幸福感,工程的建成还将提升流域内的整体形象与知名度,为区域旅游业的发展提供新的机遇。

面临的挑战与对策建议

尽管淮河入海道二期工程取得了显著的进展与成效,但仍面临一些挑战:如资金筹措难题、生态环境保护压力、社会稳定风险等,为应对这些挑战,建议采取以下对策:

- 多渠道筹措资金:除了政府投资外,还可以通过吸引社会资本、国际援助等方式筹措资金;同时加强资金管理监督机制建设确保资金使用的透明与高效。

- 强化生态环境保护:在施工过程中严格遵循环保法规与标准;在工程建成后加强生态环境监测与管理;通过科学调度与管理实现水资源的可持续利用与生态环境的保护修复。

- 加强社会稳定风险评估与管理:在工程实施前进行全面的社会稳定风险评估;在实施过程中加强与社会各界的沟通协调;在实施后及时解决因工程引起的社会问题确保社会稳定和谐发展。

- 推进科技创新与应用:继续加大科技投入力度推进科技创新与应用;通过引进先进技术与设备提高施工效率与质量;通过大数据分析等手段实现工程管理的智能化、精准化发展。

京公网安备11000000000001号

京公网安备11000000000001号 京ICP备11000001号

京ICP备11000001号

还没有评论,来说两句吧...